現在、市販されている望遠鏡の種類と、その仕組みと構造からくる性能について私見を交えた解説記事です。望遠鏡は得意とする天体や観測方法によって各種ありますが、はじめて購入をされるのであればコストを踏まえながら構造と仕組みについても検討するようにしてください。電子観望、眼視観測、天体写真に対応できる機種の選択のお手伝いができる記事です。

※このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。

【屈折式と反射式の構造】望遠鏡の種類について説明

一般的にメーカーから市場で販売されている望遠鏡には何種類かありますが光学的な種類は大別して2種類になります。屈折式と反射式のどちらかです。

望遠鏡の倍率は口径をミリにして2倍が上限倍率になります。13センチだと130ミリなので260倍が上限です。これ以上は倍率をあげても像が暗くなりボケるだけです。

※観測対象を選びますが最近は良質の望遠鏡であれば多少過剰倍率でも像が崩れることはなくなってきました。

屈折式望遠鏡の構造【レンズで光を集めます】

イラストの左側に対物レンズがあります。観測者は右にある接眼部から覗き込みます。

観測対象を顔の正面にできる構造的に誰でもが使いやすい望遠鏡です。

もっともイメージされる一般的な望遠鏡でしょう。

屈折望遠鏡は取り扱いが簡単でメンテナンスも難しくありません。初心者におすすめですが天体写真や電子観望に影響する色収差があります。

色収差とは・・・その影響について

レンズを通過した光が色の波長によって収束する位置が変わります。そのために見え味が悪化します。像の周りに赤や紫の色がついて見えます。

デジタルカメラやCMOSカメラはセンサーの感度が人間の目よりも敏感なため画像全体に影響が出ます。画質が悪くなり天体写真や電子観望で使うのは向きません。

色収差対策した屈折望遠鏡の種類【レンズ形式で異なります】

屈折望遠鏡が持つ色収差を補正するためにレンズの材質や組み合わせを変えて対策をします。基本的な考え方は屈折率の違う複数のレンズを組み合わせることで色収差を補正します。

- アクロマート式屈折式望遠鏡:アクロマート式望遠鏡でも月のクレーターや土星の環を見て感動できます。天体写真や電子観望すると輝星のまわりに青ハロという色収差が派手に出ます。眼視観測だけが目的であれば値段的に最適な望遠鏡です。

- アポクロマート式屈折式望遠鏡:色収差を高度に補正するために対物レンズの材質、組み合わせ枚数で対応します。アポクロマート式望遠鏡はお値段が高くなります。コストを無視するなら天体写真や電子観望にいちばん向いてます。もちろん眼視観測にも向いてます。レンズだけでなく全体的な造りも含めて高級望遠鏡になります。

アクロマートとアポクロマートは色収差補正の違いです

かなりアバウトな説明ですがアクロマートで取り切れなかった色収差をアポクロマートで改善しています。メーカーの技術や製品によって補正能力に差があります。それでもアポクロマートで完全に色収差がなくなるわけではありません。補正能力が高い物ほど高価になります。

反射式望遠鏡の構造【鏡で光を集めます】

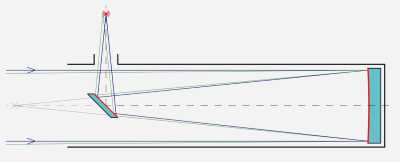

イラストのタイプはニュートン式になります。

筒先の横に飛び出している部分が接眼部です。ここから覗いて観察します。右下の後方に反射鏡があります。

接眼部の上についている小さな望遠鏡はガイド用のファインダーです。

構造的に反射式は操作に慣れる必要があります。

電子観望向けとして当サイトのおすすめタイプの望遠鏡です

横から覗いて観測するなど操作に癖がありメンテも必要です。しかし色収差がなく電子観望に向いています。口径が大きくなっても価格がやすくコスパの優れた望遠鏡です。

主鏡は初心者向けに球面鏡を採用した望遠鏡もありますが、現在ではほとんど放物面鏡になりました。かならず放物面鏡を選びましょう。

反射望遠鏡の種類【反射構造の違い】仕組みが違います

市販されている反射望遠鏡の代表的なタイプを紹介します。掲載している光路図はWikipediaから引用しています。

ニュートン式反射望遠鏡【天体を横から見て観測します】

主鏡の反射光を前方の斜鏡(平面鏡)で側面にとりだす形式の望遠鏡です。ニュートン式反射望遠鏡はコスパで初心者に一押しです。不評のメンテも意外と大したことないです。電子観望、眼視観測ともに使えます。取り扱いにすこし慣れが必要です。

大口径を安価に手にできます。個人で大口径を所有するのであればニュートン式一択になります。

ニュートン式は光軸調整が必ず必要です。これを自分でしないと光学性能を発揮できなくなります。

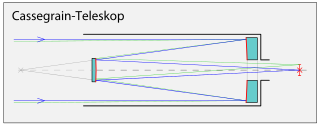

カセグレイン式望遠鏡【天体を顔の正面にして観測できます】

主鏡の光軸上前方に置いた副鏡(双曲面の凸面鏡)からの光束を主鏡にあけた開口部から取り出す形式の望遠鏡です。派生した光学系が多く、クラシカル・カセグレン光学系と呼ぶこともある。

全長が短く取り回しに優れています。光軸調整もニュートン式より少ない構造です。長焦点なので高倍率が得意な望遠鏡です。惑星観測に向いています。

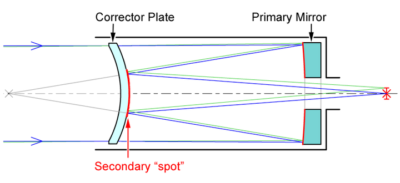

マクストフカセグレイン式反射望遠鏡【天体を顔の正面にして観測できます】

カセグレイン式の派生タイプです。前方に補正レンズがあります。マクストフカセグレイン式は月・惑星が得意な望遠鏡です。電子観望でDSO(銀河、星雲、星団)を狙うのは無理があります。惑星に関しては眼視はもちろん天体写真でも利用されています。補正レンズが鏡筒を密閉しているためホコリが入りません。扱い安さは屈折式に匹敵します。正式には反射式と屈折式の複合望遠鏡【反射屈折望遠鏡】になります。

前面を補正板が覆っているので外気が密閉構造になっています。主鏡の汚れが少なく光軸も狂いにくい構造でメンテンナンスがほぼ不要です。

全長も短く取り回しに優れています。長焦点なので高倍率が出しやすく惑星(土星、木星、火星)の眼視観測、天体写真どちらにも強みを発揮します。

外見に違和感があるかもしれませんが口径の割に短く軽い扱いやすい望遠鏡です。月や惑星観測をするのであれば色収差もなく非常に良い望遠鏡です。

補正レンズとは周辺部の星像のゆがみを修正するレンズです。中心部だけでなく視野全体の良像範囲を拡大してくれます。口径に比較してコンパクトで安価です。惑星を詳細に観測したい方にはおススメです。色収差もありません。

望遠鏡は口径が大きいほど高性能です!

望遠鏡には口径と焦点距離があります。口径が大きいほど高性能で、焦点距離が長いほど高倍率です。

口径・・大きいほうが高性能【屈折・反射どちらでも】

【集光力】口径が大きくなるとたくさんの光を集めることができます。遠い銀河や星雲の見えにくい暗いものをハッキリ見ることができます。

【分解能】口径が大きくなると細かいところを見る能力がアップします。例えば月のクレーターの細部までハッキリ見えます。

F値・・焦点距離÷口径【小さいほうがコンパクトな望遠鏡になります】

焦点距離1000ミリで口径が100ミリだとF値は10です。【焦点距離÷口径=F値】

屈折式はニュートン反射に比べて大きくなります。F値を小さくすると光学的な歪がでやすく、見え味が悪化するため大きめにしています。【色収差も派手に出ます】

望遠鏡メーカーはF値が小さいものを積極的に開発していますが製作コストが上がり高価になります。

アクロマート式はF10を下回ると見え味は落ちる傾向アリです。土星の環を確実に見たいのであればあまり小さいF値は避けたほうが賢明です。

望遠鏡の倍率に関して【接眼レンズと接眼部】

望遠鏡は接眼レンズ【アイピース】を変えることで倍率を変更できます。

倍率の出し方【すべての望遠鏡に適用します】

対物レンズ【主鏡】の焦点距離÷接眼レンズの焦点距離

焦点距離1000ミリ÷接眼レンズ10ミリ=100倍

最高倍率の上限について【口径の2倍まで】

口径に依存しています。無制限に倍率をあげても大きくできますが像はぼやけてくるだけです。

口径100ミリだと200倍が上限倍率と言われています。

レンズ・主鏡の精度が良い望遠鏡は3倍近くまで大きくしてもよく見えます。特に木星、火星は明るいので大きくしたほうが見やすくなります。ただしピント合わせがシビアになり日周運動を追いかける必要があります。低質な望遠鏡では無理があります。

接眼レンズ【アイピース】の性能

望遠鏡の性能は口径に依存しています。接眼レンズは口径の性能を引き出すために重要ですが対物レンズ【主鏡】の性能が充分でないと意味がなくなります。

接眼部【光学精度を維持する重要な部分】

ニュートン反射の接眼部です。赤いCMOSカメラを差し込んでいます。

丸いハンドルを動かしてピントを合わせます。

直進性が悪いと光軸に影響して見え味に悪影響します。

安価な望遠鏡は接眼部の精度が悪く、繰り出すとグラグラ揺れながら前後しています。ここが弱いと重いカメラは取付できません。

まとめ・・望遠鏡の性能とコストに関して

- レンズ・主鏡の口径が大きくなると性能が向上する

- F値が大きく焦点距離が長いと色収差や光学的な歪が減少して見え味が良くなる

- F値が大きいほうがレンズ・主鏡のコストが安くなる傾向がある

- F値が大きい望遠鏡は鏡筒が大きくなり架台を含めた総合的なコストで不利になる

アクロマート屈折で性能と金額でバランスが取れているサイズは8センチF12前後になります。このサイズでも全長1Mは軽く超えてきます。

大人が使う眼視観測用屈折望遠鏡の2強徹底比較⇐詳しい望遠鏡の紹介記事はこちらです

架台・・鏡筒を支える望遠鏡の肝!

架台が貧弱では観測ができません。安価な望遠鏡のいちばん手抜きしている箇所です。経緯台と赤道儀の2種類があります。

架台の詳細についてはこちらの記事を参照してください。

赤道儀と経緯台【望遠鏡を載せる架台と三脚】

架台には2種類のタイプがあります。初心者は経緯台で自動導入・自動追尾式がおススメです。

赤道儀は精度が高く天体写真には向いていますが重量もありセッティングに時間がかかります。値段も高いです。

手動の赤道儀については慣れるのは不可能と言ってもいいくらい変態的な動きになります。

| 赤道儀 | 操作性最悪 | 天体写真には必須 |

| 経緯台 | 操作簡単 | 電子観望は可能 |

電子観望するなら自動導入経緯台!

月や土星を観測するにも便利です。特に高倍率で観測するときに日周運動で苦労するところがなくなります。長時間の観測が楽ですよ!

架台は搭載する鏡筒の重さと大きさの影響をかなり受けます。軽くて小さい鏡筒のほうが操作性も精度も安定しています。自動機は導入、追尾の精度に影響が出ます。

天体望遠鏡の構造と仕組みから性能を評価する

- F値が大きいと高倍率の惑星や月面が得意

- F値が小さいとDSO(銀河、星雲、星団)に向いています

- 高倍率は手動追尾ではなく自動追尾が必要

- DSO(銀河、星雲、星団)は自動導入機能が必要

- アクロマート長焦点は安価で見え味良好

- アクロマート短焦点はDSO(銀河、星雲、星団)向き

- ニュートン反射はメンテナンスを受け入れること

- 稼働率をあげるには軽くてコンパクトであるべき

- 赤道儀は重いうえに設置が面倒だが高性能

- 光学性能は口径の大きさが正義

望遠鏡の購入を検討するときは見たい天体と観測方法をハッキリさせる必要があります。

眼視観測でDSO(銀河、星雲、星団)は無理!【天体写真とは違うよ!】

眼視観測でDSO(銀河、星雲、星団)を狙ってもオリオン星雲以外で感動できる方は少ないと思います。

DSO(銀河、星雲、星団)は、どのタイプの望遠鏡を使っても、「とりあえず見えてるな」程度だと思ってください!そのくらいにしか見えません。天体写真とは別物です。

望遠鏡で宇宙の神秘を体験することは可能ですが、眼視観測にこだわっているとすぐに限界が来ます。なにを見ても同じような光のシミが滲んで見えるだけです。

DSO(銀河、星雲、星団)が見えないわけではありません。土星や月のようにはっきり見えるものではないということです。天体写真とくらべるとショックをうけるぐらいショボい見え方です!

DSO(銀河、星雲、星団)に興味のある方は電子観望しましょう!

電子観望に足を伸ばすと限界などなくなります!見て感動できる天体の数と感動のレベルが爆発します!

望遠鏡を購入するなら長く有効に使いこなすことを考えてください。初めて天体観測に取り組む方、天体観測初心者の方は電子観望を検討しないと、もったいないですよ。意外と簡単だし気軽にできる観測方法です。

DSO(銀河、星雲、星団)の電子観望はアポクロマート屈折かニュートン反射ですね!

F10以上のF値が長い望遠鏡はDSO(銀河、星雲、星団)の電子観望に向きません。

電子観望については下の3記事を参考にしてください。

屈折望遠鏡は初心者やアウトドアにおすすめ!

- 観測しやすい(すぐ観測できて目標もとらえやすい)

- メンテナンスの必要が少ない(光軸調整の必要がない)

レンズが前についている世間一般で望遠鏡といえば誰もがイメージする形式です。目標を正面にして望遠鏡を覗きます。直感的に操作することができるうえに面倒な光軸調整が不要です。

手軽さが稼働率を向上してくれます

レンズにカビでもはやすことがなければ、かなりノーメンテで使用していくことができます。子供の天体望遠鏡であれば間違いなく屈折式をおすすめします。

初心者が眼視観測するのなら屈折式をおすすめします

アウトドアや車中泊に持っていきパッと設置してサッと観測するには最適です。初心者向けの眼視観測用の望遠鏡を考えると実績と評判からラプトル60がおすすめです。ラプトルはアクロマート式の屈折望遠鏡です。

光学性能も高くシンプルで使いやすい構造なので、はじめて望遠鏡を使うかたでも戸惑うことは少ないと思います。

スコープテック ラプトル60 天体望遠鏡セット 日本の工場が本気で作った初心者用望遠鏡 子供 キャンプ クレーター 土星の環が見える 木星の縞が見える 金星 月 天体観測

しかし土星の環と月のクレーターだけならいいのですが電子観望で使うにはアポクロマートが必要です。アクロマートの色収差は眼視観測であれば我慢できても電子観望では問題でしょう。

カメラをとおして天体を見ると眼視では気にならなかった青い色収差がかなりでます。

電子観望するならアポクロマートです

電子観望の望遠鏡としてはアポクロマートにすべきだと思います。金額面をクリアできるのであればベストです。

簡単で安価なアクロマートの電子観望セットについて

アクロマート式屈折望遠鏡でDSO(銀河、星雲、星団)の電子観望も可能です。ただし眼視観測ではF値が小さいために色収差が気になります。

F値が小さい望遠鏡は色収差の影響が受けにくい特性を生かしたDSO(銀河、星雲、星団)用として販売されています。

初心者が簡単に電子観望できるアクロマート電子観望セットの紹介記事はこちらです

DSO(銀河、星雲、星団)の眼視観測に特化した望遠鏡の紹介記事はこちらです

反射望遠鏡は安くて高性能!電子観望に最適

- 低いコストで大きな口径

- 色収差は無い

反射望遠鏡のなかでもニュートン式についての説明です。初心者には向かないと言われているようですが大人であれば問題なく使えます。むしろ性能を限界まで引き出す楽しみのある望遠鏡です。

色収差がない反射望遠鏡【天文台の大型望遠鏡は反射式です】

鏡で光を集める望遠鏡です。色収差はありません!これが一番のメリットです!アポクロマートでも厳密には色収差は残っています。反射望遠鏡には色収差はありません。

覗き込むところが鏡筒の横になるので操作には慣れが必要です。

横から覗いて天体を導入するのは難しそうですが自動導入があると問題ありません。むしろ高度が高くなる天体を観測するには横から見るほうが姿勢が楽になります。

さらに光軸調整という作業がついてきます。そして反射鏡はレンズにくらべて劣化しやすく10年程度つかえば再メッキが必要となります。

それでも反射望遠鏡はコスパが抜群です。特に初心者向けは複雑な光軸調整が最低限ですむように造られています。

やっかいと言われている光軸調整ですが、30センチで焦点距離が1500ミリのニュートン反射でも慣れれば光軸調整に10分かかりません。(実際のところ5分とかかりません)

光軸調整が決まると気持ちの良い像を見せてくれます。むしろ楽しい作業と思ってください。

- 目標天体を顔の正面にできない【自動導入が解決します】

- 光軸調整が必要である【レーザーコリメーターで5分】

- 反射鏡の管理と再メッキが必要【10年は大丈夫】

- 斜鏡が見え味を落とす【大口径が迫力の星像を提供してくれます】

電子観望で銀河の渦巻き見るなら大口径!

大口径を求めるなら反射望遠鏡!

大口径で十分な光学性能を発揮してくれます。大きな口径と比較的短焦点を安価に手に入れることができる望遠鏡はニュートン式反射望遠鏡だけです。

大口径と短焦点から得られる天体の迫力はメンテナンスの煩わしさを忘れさせてくれます。素晴らしい天体を自分の目でリアルタイムで見ることができるのが電子観望です。

望遠鏡は口径が大きくなればなるほど、PC画面に天体の驚くような形状と詳細な構造を見せてくれます。

大口径は正義です!

遠くの暗い銀河を少しでも大きく見たいと思うのであれば反射望遠鏡がいちばんおすすめです。手のかかるヤツですがそこがいいのです。めんどくさいを楽しみましょう。

反射望遠鏡の光軸調整←の記事はこちらです。

口径は大きくなればなるほど弱い光を捉えることができて細かい部分も見えてきます。口径の大きさが上限倍率と分解能を決定します。

望遠鏡の光学形式と口径の価格比較

搭載重量が5キロのAZgti経緯台で使える望遠鏡での比較です。鏡筒のみでの比較になってます。ニュートン反射の光学性能に対する価格面での優位性は明らかです。

| メーカー | 口径 | 焦点距離 | F値 | 価格(税込み) | |

| アクロマート屈折 | ケンコースカイエクスプローラーSE102A鏡筒 | 10センチ | 500ミリ | 5 | 54450円 |

| アポクロマート屈折 | Sky Watcher スカイウォッチャー EVOLUX82ED | 8センチ | 530ミリ | 6.45 | 110000円 |

| セミアポクロマート屈折 | SVBONY SV503 102ED | 10センチ | 700ミリ | 7 | 75980円 |

| ニュートン反射 | SkyWatcher 130PDS | 13センチ | 650ミリ | 5 | 42350円 |

販売されている代表的な望遠鏡の種類

現在販売されている代表的な望遠鏡の種類を一覧にしてみました。機種の選択は個人的なセンスです。他意はありません。

電子観望や天体写真専用の望遠鏡は選んでいません。眼視観測にも使える望遠鏡です。

屈折式望遠鏡【鏡筒のみとセット品が混ざっています】

どの望遠鏡も土星の環くらいは楽勝で見えます。

| メーカー | 光学形式 | 型式 | 口径(F値) | 焦点距離 | |

| スコープテック | アクロマート | ラプトル60 | 60ミリ(11.7) | 700ミリ | セット品 |

| スコープテック | アクロマート | アトラス80 | 80ミリ(12.5) | 1000ミリ | セット品 |

| ケンコートキナー | アクロマート | SE-AZ5 | 102ミリ(5) | 500ミリ | セット品 |

| ビクセン | アクロマート | ポルタⅡA80Mf | 80ミリ(11.4) | 910ミリ | セット品 |

| ビクセン | アポクロマート | ED80Sf | 80ミリ(7.1) | 570ミリ | 鏡筒のみ |

| タカハシ | アポクロマート | FSQ85EDP | 85ミリ(5.3) | 450ミリ | 鏡筒のみ |

| タカハシ | アポクロマート | FC-100DC | 100ミリ(7.4) | 740ミリ | 鏡筒のみ |

| スカイウォッチャー | アポクロマート | EVOSTAR80ED | 80ミリ(7.5) | 600ミリ | 鏡筒のみ |

| SVボニー | アポクロマート | SV550ED80 | 80ミリ(6) | 480ミリ | 鏡筒のみ |

| Svボニー | セミアポクロマート | SV503 102ED | 102ミリ(7) | 714ミリ | 鏡筒のみ |

反射望遠鏡【鏡筒のみとセット品が混ざっています】

どの望遠鏡も土星の環くらいは楽勝で見えます。

| メーカー | 光学形式 | 型式 | 口径(F値) | 焦点距離 | |

| スカイウォッチャー | ニュートン | BKP130 + AZ-Go2 | 130ミリ(5) | 650ミリ | セット品 |

| スカイウォッチャー | マクストフ カセグレイン | MAK127 + AZ-Go2 | 127ミリ(11.8) | 1500ミリ | セット品 |

| スカイウォッチャー | ニュートン | 130PDS | 130ミリ(5) | 650ミリ | 鏡筒のみ |

| スカイウォッチャー | マクストフ カセグレイン | SKYMAX127 | 127ミリ(11.8) | 1500ミリ | 鏡筒のみ |

| 笠井トレーディング | ニュートン | GINJI150FN | 150ミリ(4) | 600ミリ | 鏡筒のみ |

| 笠井トレーディング | クラシカル カセグレイン | GS114CC | 114ミリ(12) | 1368ミリ | 鏡筒のみ |

電子観望マニアが教える!初心者におすすめの天体望遠鏡9選・土星の環が見える!←おすすめ望遠鏡の記事はこちらです

自動導入経緯台の電池はこちらがおススメ!

自動導入経緯台に使う乾電池は消耗品です。このエネループ単三8本セットがお得です。単四4本とチャージャーもついてます。