月面、惑星を高倍率観測できるマクストフカセグレイン式望遠鏡で長年にわたって評価の高いMAK127のセットについての記事です。あまり馴染みのないスタイルですが大人の趣味で天体観測をはじめるのであれば検討に値する高性能望遠鏡です。

※このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。

スカイウォッチャー 【国内正規品】Sky-Watcher 天体望遠鏡 NEW MAK127 AZ-Go2 自動導入式 経緯台 SW1080050029N

反射望遠鏡と屈折望遠鏡を統合したようなマクストフカセグレイン式について語ります。

はじめて望遠鏡を購入するかたでも光学性能に満足度は高いでしょう!マニアになっても使い続けられる望遠鏡です。本格的に天体観測をはじめるのであれば検討に値する性能です。

テーマは月、土星、木星、火星の眼視観測と天体写真にも素晴らしい活躍をしてくれます。10~15センチクラスでは無敵の望遠鏡です。

20年の実績、世界中で高評価MAK127望遠鏡【高倍率で惑星観測】

あまり馴染みのないマクストフカセグレイン式という光学形式の望遠鏡ですが、大人の初心者におすすめの望遠鏡です。

生産が開始されて20年以上経過したベストセラー望遠鏡です。OEMで色々なブランドで販売されており、世界中の天文ファンに愛用されている実績があります。

もちろん日本でも多くのベテランのかたが使っておられます。youtubeやブログでもよく登場します。総じて評価は高いです。主として月、惑星に向いた望遠鏡になります。

多くのベテラン天文家はメイン機としてではなくサブ機として愛用しているようです。コンパクトでありながら高い光学性能で上級者の厳しい目も納得のようです。

画像はSkyWatcher公式サイト参照

とにかくコンパクトで持ち運びが楽ちんです。しかも口径が大きく長焦点でシャープな見え味です。取り扱いも簡単で初心者でも戸惑いは少ないでしょう。月、土星、木星、火星などを高倍率で観測するのに向いています。

初心者におすすめセットMAK127・AZ-Go2(96800円税込み)

望遠鏡には大別すると屈折式と反射式があります。屈折式はもっともポピュラーなタイプで初心者向けと考えられていますが、MAK127は初心者にもおすすめできる望遠鏡です。

形式のマクストフカセグレイン式は反射式ですが光軸の狂いが少ないタイプだからです。

あまり一般的ではない様式の望遠鏡なのですこし詳しく説明します。

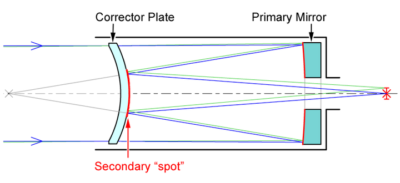

イラスト図面はwikipedia から参照しました。

主鏡が鏡筒の後ろにあり集めた光を前方のメニスカスレンズに蒸着された副鏡に送ります。

副鏡はニュートン式のように折り曲げて反射するのではなく、まっすぐ主鏡に向かって反射します。

- 主鏡にはセンターに穴が穿ってあり斜鏡の光はこの穴を通過して収束します。接眼筒は屈折式のように鏡筒の後ろにあります。天体を顔の正面に捉えて観測できます。

- 副鏡は球面になっており、この構造のおかげで外観からは考えられない長焦点を実現しています。無理なく高倍率を実現できます。

- 鏡筒の前面にレンズがあります、これをメニスカスレンズと呼びます。これは補正レンズであらかじめ補正した光を主鏡に送ることで像のひずみを抑えています。

- メニスカスレンズが鏡筒を密閉状態にしています。主鏡と副鏡のホコリなどの影響を最小限に抑えることができます。筒内気流も発生しにくいおかげですぐに観測に取り掛かれます。

マクストフカセグレイン望遠鏡の特色

- 光軸が狂いにくく調整不要

- 前面のメニスカスレンズで筒内気流が発生しにくい

- 密閉された鏡筒内にある主鏡は劣化が少ない

- 長焦点で無理なく高倍率が出せる

- 色収差のないシャープな像

大きなメリットは光軸が狂いにくい性質で、ほぼ屈折望遠鏡並みです。しかも色収差はありません。実際に土星、木星の天体写真で大活躍しています。よほどでないと光軸調整は不要です。扱いやすくなってます。

MAK127・AZ-Go2セットの経緯台は自動導入、自動追尾機能付きです。微動装置を動かす手間のかからない観測ができます。

天頂ミラーなので地上の観察は向いてないですね。天頂プリズムが必要です。

色収差がなく長焦点でありながらコンパクトな鏡筒で、シャープな高倍率の観測ができる惑星観測に最適の望遠鏡です。

MAK127・AZ-Go2データ【セット販売品です】

・有効口径:127ミリ

・焦点距離:1500ミリ

・F値:12

・極限等級:12.3 等

・鏡筒質量:約 3.6kg(アイピース除く)

・ファインダー:レッド・ドットポインター

・付属品:アイピース(10mm150倍、25mm60倍)、90°天頂ミラー

・セット品総質量:約 8.5kg(電池は含まず)

スマートフォン撮影用アダプターが付属品になっています。月面や土星の環をスマホ撮影することができます。

ニュートン式よりは光学ですがメンテが容易で光軸調整も不要です。設置してすぐに観測ができる望遠鏡です。

鏡筒MAK127の光学性能

望遠鏡の性能は口径の大きさで決まります。口径127ミリは大口径とはいえませんが、天体観測に満足感を感じさせてくれる大きさです。特に月や惑星の観測は高倍率にすればするほど楽しみが増えます。

MAK127は焦点距離が1500ミリもあります。付属の10ミリアイピースで150倍になります。上限倍率は口径の2倍なので260倍です。【上限越えの300倍でも像は崩れません】

6ミリのアイピースを購入すれば250倍で観測できます。この高倍率に耐えられる性能は持っています。この倍率で月を見ると視野全体に月面が広がりクレーターの陰影に圧倒されます。100倍以下で見る望遠鏡の世界とは違います。

口径が大きいので分解能が高くなり細かいところも見えます

付属のアイピースでも月、土星、木星を満足して観測できます。しかも自動追尾があれば日周運動を微動ハンドルで追尾するたびに発生する揺れに、ストレスを溜めることもないでしょう。

見え味は反射望遠鏡なので色収差はありません。長焦点で無理なく高倍率が出せ周辺もかなりシャープに見えます。惑星写真でもこの鏡筒で撮影されたものを多く見ることができます。それだけの光学性能とコンパクトさがもつ扱いやすさがあるのでしょう。

色収差を気にせず高倍率で月面、土星の環、木星の表面を楽しめます。自動追尾で高倍率にしてもストレスなく観測できます。

自動式経緯台AZ-Go2【自動導入・自動追尾機能付き】

機能としては自動導入と自動追尾機能を持っています。コントローラーは付属していません。スマホが必須です。スマホないしはタブレットにSynScanアプリをダウンロードして操作します。

スマホかタブレットがないと使えません!

電源は単三乾電池8本です。DC12Vでも使用できます。重量は三脚をいれて4.2キロなので大人であれば持ち運びも大丈夫でしょう。自動追尾があると200倍以上でもストレスなく観測できます。

大きくて重たい赤道儀よりも自動機能付き経緯台のほうが稼働率があがります。天気がよければ気軽に天体観測を楽しみましょう。アライメントも数分もかかりません。設置したらすぐに観測開始です。

自動導入のアライメント【SynScanアプリ】

2つの星を記憶させることで望遠鏡が自分の位置を確定します。アライメントが終わるとアプリに登録されている天体を自動導入できます。

- 望遠鏡を上下左右に動かせます

- スピードを1~9まで段階調整できます

- 月、惑星、彗星、星雲、星団、銀河などの観測可能な天体がアプリ上でわかります、その時間帯で観測できない対象は観測不可で案内してもらえます

- アプリで選択すれば自動で目標天体を導入します

- 自動追尾機能で日周運動の天体を追いかけます

- 天頂付近は導入精度が低下するせいか選択の時点で不可の案内が出ます。こういうときは時間がたって導入可能の位置まで移動するのを待つしかありません

設定をしっかりとやれば肉眼では見えないDSO(銀河、星雲、星団)も導入できます。口径が大きいのでDSO(銀河、星雲、星団)の明るいメシエ天体も楽しめます。とくに球状星団を高倍率で観測するのはよさそうですね。中心部の星を高倍率で分解してくれます。

月面や惑星を高倍率で観測するときは自動追尾機能が大活躍します。日周運動を自分で追いかけなくてもよいのは感謝です!

月、惑星の電子観望や天体写真にと活用の幅が広がる仕様になっています。アリガタ接続なので鏡筒を変更して使用することも可能です。

自動導入と自動追尾機能は令和の天体観測に必須です。ないと観測満足度が激減しますよ!

望遠鏡の選び方・経緯台vs.赤道儀はこちらです

自動導入経緯台の電池はこちらがおススメ!

自動導入経緯台に使う乾電池は消耗品です。このエネループ単三8本セットがお得です。単四4本とチャージャーもついてます。

SkyWhacher(スカイウォッチャー)社 made in China

現在もっとも勢いのある総合望遠鏡メーカーです。初心者向けを中心にして最近は上級者向けも攻めてきました。商品構成は多彩です。

性能と操作性の向上に全振りするのではなく価格を抑える販売戦略を感じます。仕上に関してはそれなりです。商品開発力に凄まじいものがあります。

いちばんの売りは価格です。コスパでは他社を圧倒しています。しかし決して安かろう悪かろうではありません。

マクストフカセグレイン式反射望遠鏡MAK127の評価

最近のトレンドであるアウトドアと車中泊におすすめしたいのが天体観測です。せっかく自然のなかに行くのだから地上の自然だけでなく宇宙にも目を向けるのはどうでしょう。

この望遠鏡でする天体観測がアウトドア、車中泊をもっと楽しいものにしてくれます。

アウトドア、車中泊にピッタリの望遠鏡です

口径127ミリとそこそこの大きさでありながら全長は400ミリを切るコンパクトさで、取り回しの良さが魅力です。

これから天体観測をはじめたい方で土星の環をしっかり見たい。月のクレーターの詳細を見たい、と考えておられるなら最高の1台になるでしょう。月、惑星にかんしては敵なしです。素晴らしいコスパです。

なじみのないスタイルですが天文ファンのあいだではメチャクチャ評価が高い望遠鏡です。

MAK127・AZ-Go2で天体観測する

月面と惑星の眼視観測はもちろん天体写真にも充分の実力です。眼視にかんしては高倍率を無理なく出せる長焦点のメリットがいかせます。

土星の環にあるカッシーニの空隙も見えます。木星表面の縞模様が単なる筋ではなくウネウネとしている様子を見ることもできます。日によって表情を変える木星を観測できます。

電子観望でPC画面に映しても1500ミリあれば画面上でかなりの大きさに見せてくれます。短焦点では味わえない大きな惑星像です。

ただしDSO(銀河、星雲、星団)にかんしては長焦点であることが不利になります。F値12だと屈折望遠鏡よりも大きいので明るいものでないと見えないと考えられがちですが、口径の大きさがカバーしてくれます。

口径が大きいので集光力が違うのだよ!

メシエ天体の明るいものは問題なく見えます。しかしDSO(銀河、星雲、星団)は眼視観測ではほとんど光のシミなのでF値については気にする必要はないでしょう。

どんな望遠鏡で見てもDSO(銀河、星雲、星団)の眼視観測は存在の確認だけです。

DSO(銀河、星雲、星団)の天体写真に活用するのは制約がでますが、明るいメシエ天体についてはMAK127の作例もけっこうあります。工夫すれば使えないわけではありません。

前面にあるメニスカスレンズは夜露に弱いのでフードはつけたほうがよいでしょう。【自作で充分です】

月、土星、木星で眼視観測、電子観望、天体写真とそれぞれに満足度の高い望遠鏡です。コンパクトな望遠鏡は稼働率があがります。

電子観望でMAK127・AZ-Go2を使う

電子観望でいちばん楽しそうなのは月面と惑星の観望です。長焦点で拡大された月や惑星をPC画面でゆっくり鑑賞しましょう。

月のクレーターは大きくなると迫力満点です!

見えかたとしては眼視観測のほうがシャープなのですが気楽に見ていられるのは電子観望です。ベランダ天文台で室内観望するとアルコールがたまりません。

保存したデータで画像処理すると肉眼では見えない詳細な模様が浮かびあがってきます。二度おいしいです。

電子観望ではSharpCapを使います。無料ソフトです。このソフトで観測したデータを画像ソフトで処理して惑星写真にします。スタック処理をするとリアルでは考えられない詳細な惑星写真ができます。赤道儀を使わなくても自動経緯台で高精度の天体写真が撮れます。

DSO(銀河、星雲、星団)は少し不利であるのはしかたないです。長焦点のために経緯台で長時間追尾するのは難易度が高いでしょう。長時間追尾には赤道儀が必要です。

別に使えないというわけではありません。あくまでも向き不向きの話です。DSO(銀河、星雲、星団)にかんしては短焦点の望遠鏡のほうが有利です。

明るいメシエ天体であれば電子観望で楽しむこともできます。CMOSカメラは惑星であればceres-cでも大丈夫です。DSO(銀河、星雲、星団)にかんしては画角の大きいuranus-cを使うべきでしょう。

持ち運びも楽でいつでも気楽に持ち出せて、観測すると見え味に満足できる望遠鏡でしょう。

【電子観望】ざっくり説明(予算も含む)はこちらです。

望遠鏡とCMOSカメラってどうなん?ceres-c・uranus-cはこちらです。

天体観測スタートに準備すること

スムーズな観測ができるようにはリストを参考にして準備しましょう。天体観測は夜間なので最初は戸惑うことも多いものです。昼間のあいだに慣れておくようにしてください。

- 星の名前と位置を覚えるようにしましょう

- 昼間にファインダーをあわせて目標を導入できる練習をする

- 接眼レンズのピント位置を把握しておく

- SynScanアプリの操作をあらかじめ練習する

- 目標天体の位置と近くにある1等星は調べておきましょう

SynScanアプリのアライメント星については事前に決めておきましょう。最初は当日夜に出ている1等星を選びます。できるだけ目標天体に近い1等星にしましょう。

MAK127をより使いやすくするオプション

標準付属品に追加することでMAK127をより使いやすくできるオプションパーツです。とくにバローレンズは安くて高倍率にできる優れものです。

土星や木星などの惑星観測ではMAK127の優れた光学性能を高倍率で引き出すことができます。

接眼レンズ(アイピース)32ミリ

標準セットでは最低倍率が60倍です。導入に少し苦労するかもしれません。接眼レンズに32ミリをつければ47倍になって広い視野を確保できます。

バローレンズ(2倍)MAK127を過剰倍率で楽しむ!

接眼レンズの前につけるだけで倍率を2倍にできます。MAK127を300倍に拡大できます。バローレンズを使うと安価に高倍率を出せます。

明るい惑星観測は多少上限倍率をオーバーしても見え味を落とすことはありません。惑星は高倍率で大きくした方が見やすくなります。自動追尾で積極的に高倍率観測を楽しみましょう。

光学ファインダー正立像30ミリ6倍

レッドドットポインターが付属していますが空の明るいところだと1等星以外は見えにくいです。

アライメントでは2等星まで使う方が正確な設定ができるので光学ファインダーは有効です。DSO(銀河、星雲、星団)は自動導入が頼りなので正確なアライメントが必要になります。

まとめ 小さいことはいいことだ!

望遠鏡の稼働率を決める要素に大きさがあります。長い鏡筒や重い重量は気軽に使う気持ちを萎えさせます。天文によほどの思い入れがある人は別でしょうが普通はそんなものでしょう。

その点でこのセットはいつでも取り出せるコンパクトさが魅力です。設置も簡単でいつでも天体観測や電子観望ができます。

窓から夜空を見たら星が見えたので天体観測。そんな使い方がピッタリの望遠鏡です。

鏡筒の長さは屈折式の6センチよりはるかに短かくなっています。眼視観測でも屈折式に負けない見え味です。

金額はアポクロマート10センチの数分の1です。大きな口径と高倍率は観測した時の満足感を高めてくれるでしょう。

はじめて購入する望遠鏡としてガッカリすることがない望遠鏡です。しかも目標天体を前面にするので初心者でも使いやすいです。

光学性能、使い勝手、金額のバランスが抜群にとれたコスパ最高の望遠鏡です!

MAK127はヴィルトオーソにもセットされていますが接眼部が鏡筒の後方にあるのでおすすめできません。覗く態勢が確保できないでしょう。もちろんテーブルにのせて使うのであれば大丈夫です。

アウトドア・車中泊と天体観測はこちらです。

アウトドア・車中泊の天体リストはこちらです

スカイウォッチャー 【国内正規品】Sky-Watcher 天体望遠鏡 NEW MAK127 AZ-Go2 自動導入式 経緯台 SW1080050029N

DSO(銀河、星雲、星団)の電子観望におすすめ望遠鏡です!