電子観望のコストをできるだけ抑えたセットです。メシエ天体の形状や構造もかなり画像で確認できます。記事では春の銀河を3点電子観望しています。コスパ重視のセットでもこれくらいは見えます。メシエ天体だけでなく観測できる天体はたくさんあります。はじめての電子観望におすすめの望遠鏡・架台・CMOSカメラを解説しました。

- コスパとタイパでおススメするアクロマート屈折望遠鏡の電子観望セット

- 天体観測の代表的な3種類の方法

- 誰にでもできる電子観望という新しい天体観測の方法

- 初心者が電子観望で見ることができる天体【口径8センチ】

- アクロマート屈折望遠鏡でお金をかけずに電子観望スタート

- おすすめのCMOSカメラ【必須です】

- 電子観望用ソフト【無料であります】・パソコン

- 自動導入自動追尾式経緯台が必要です【三脚もね】

- フィルターを使って色収差を軽減する

- アクロマート屈折望遠鏡の電子観望スタート

- STARQUEST 80のピントを合わせる【25ミリの接眼レンズ】

- ファインダーの設定【レッドドットポインター】

- アライメントをする【SynScanアプリを使用する】

- 月や木星、土星などの惑星はアライメント不要ですが‥

- 接眼レンズからCMOSカメラに切り替える

- 経緯台の電子観望は短時間でたくさんの天体を観測できる

- 【要注意!!】すべてのアクロマートが使えるわけではないですよ

コスパとタイパでおススメするアクロマート屈折望遠鏡の電子観望セット

自動式経緯台と組み合わせて宇宙の不思議な姿を電子観望しましょう。取り扱いが簡単でたくさんの観測対象があります。

銀河、星雲や星団など想像を超える天体を自分で観測することができます。もちろん眼視観測で月面のクレーターや土星の環を観測できます。

●圧倒的な操作性を持った電子観望セットです!

※このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。

天体観測の代表的な3種類の方法

| 天体観測のジャンル | 観測できる対象 | 必要な望遠鏡と機材 |

|---|---|---|

| 眼視観測【自分の目で天体を直接観測します】ふつうの人には見えないものを識別する職人の世界 | 月、土星、木星、火星、金星などの形や模様を自分の目で観測します | 屈折望遠鏡(アクロマート式・アポクロマート式)、反射望遠鏡(ニュートン式・カセグレイン式) |

| 天体写真【望遠鏡を使って天体の姿を写真に写します】もうこだわりのアートです | 天体のほとんどを対象できます | 屈折望遠鏡(アポクロマート式)、反射望遠鏡(ニュートン式・カセグレイン式)+CMOSカメラ・デジタルカメラ |

| 電子観望【望遠鏡でとらえた天体をパソコン画面で観測します】質より量みたいな感じ | DSO(銀河、星雲、星団)がメイン | 屈折望遠鏡(アクロマート式・アポクロマート式)、反射望遠鏡(ニュートン式・カセグレイン式)+CMOSカメラ+パソコン |

誰にでもできる電子観望という新しい天体観測の方法

電子観望と呼ばれる天体観測の方法は天体望遠鏡にCMOSカメラを付けてパソコンの画面で天体を見る観測スタイルです。

観測対象の天体は基本的にはどんな天体でも構いません。月でも土星でもできます。しかしこちらの記事では主としてDSO(銀河、星雲、星団)を観測するための機材とやり方を解説しています。

DSOはDeep-Sky Objectsを指します。太陽系外の天体の意味で具体的には星雲、星団そして銀河になります。いずれも地球から遠く離れた天体のため光が弱く光度の暗いものが大半です。代表的なものにオリオン星雲、アンドロメダ銀河、昴と呼ばれるプレアデス星団などがあります。その数は無限と言ってよいほどでアマチュア天文家でも数千くらいは観測または確認可能です。

宇宙の奇怪な姿を自分で観測できる電子観望!

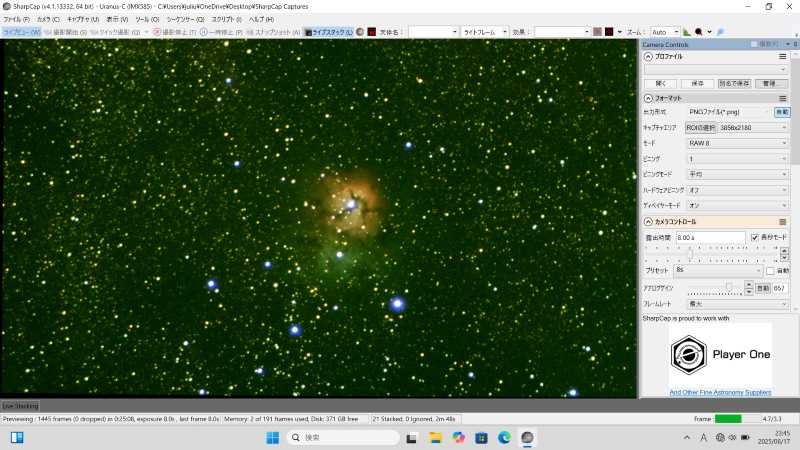

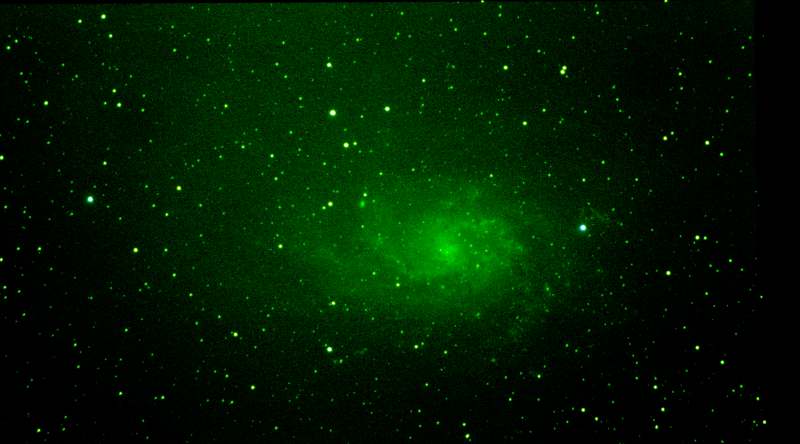

いて座にある散光星雲でM8干潟星雲と呼ばれる大きな星雲です。実際に望遠鏡で眼視観測するとほとんど見えません。

中心部がほんのりと光が滲んで見えたらいいほうです。ところが8センチの屈折望遠鏡で電子観望するとこのように弱い光をあぶりだして巨大な星雲の姿が浮かびあがります。

こちらはM8干潟星雲のすぐ近くにあるM20三裂星雲です。星雲を3つに分ける暗い裂け目は暗黒星雲です。

この星雲も眼視観測では存在を確認するのが精いっぱいです。口径30センチの望遠鏡で山の中の暗い空で見ても三裂を見ることはできなかったです。

DSO(銀河、星雲、星団)の形状を見たい方はぜひ電子観望に挑戦しましょう。

●眼視観測で見えない天体をPC画面でリアルタイムで観るのが電子観望です!

電子観望に必要な機材【これがないとできません】

| 必要機材 | 性能 |

|---|---|

| 天体望遠鏡 | 屈折式反射式どちらでも可能です |

| CMOSカメラ | カラーでもモノクロでも構いません |

| 電子観望用ソフト | SharpCap【パソコンにインストール】 |

| 架台【鏡筒を載せる架台と三脚】 | 自動追尾機能が必須です |

| 自動導入アプリ | SynScan【スマホからwifeで操作】 |

| パソコン【モニターは必須】 | 一般的なものでWindows10以上のもの |

初心者が電子観望で見ることができる天体【口径8センチ】

望遠鏡の基本性能は口径で決まります。口径⇒望遠鏡のレンズまたは反射鏡の直径の大きさです。

大きくなればなるほど性能が上がります。大きくなると光を集める集光力が増えて、細かな詳細を見る分解能も小さくなります。

暗いものをしっかり捉えて細かな構造を観測することができます。

おススメする望遠鏡はSkyWatcher(スカイウォッチャー)のSTARQUEST 80 というアクロマート式屈折望遠鏡です。

口径8センチの屈折望遠鏡で見えるDSO(銀河、星雲、星団)

この記事で紹介する望遠鏡はアクロマート屈折式望遠鏡になります。口径8センチですがこの望遠鏡で見ることのできるDSO(銀河、星雲、星団)を実体験と予想を交えて紹介します。

| 銀河 | 星雲 | 星団 |

|---|---|---|

| おおくま座M81 | オリオン座M42 | ヘラクレス座M13 |

| りょうけん座M51 | いて座M8 | いて座M22 |

| おおぐま座M101 | いて座M17 | りょうけん座M3 |

| りょうけん座M63 | いて座M20 | さそり座M4 |

| しし座M65とM66 | わし座M16 | へびつかい座M10 |

| アンドロメダ座M31 | こぎつね座M27 | へびつかい座M62 |

ほかにもありすぎて書ききれません。これらは単に存在がわかるだけでなく構造もある程度確認できます。

アクロマート屈折望遠鏡でお金をかけずに電子観望スタート

ネットや量販店で並んでいるアクロマート式屈折望遠鏡は使い易いうえにとても安価なのですが、天体観測には不向きなものが多いので用心してください。

屈折望遠鏡はもっとも一般的な形式の望遠鏡です。レンズの反対側にある接眼レンズを覗き込んで観測します。非常に取り扱いが優しい望遠鏡です。

①光軸調整が不要です。光軸が狂いにくいので調整する必要がありません。【ニュートン式反射望遠鏡はその都度光軸調整が必要になります】

②筒内気流が発生しにくい構造です。密閉構造になっており鏡筒内で気流が発生しにくいためすぐ観測に入れます

二つのメリットは大したことではないようですが天体観測にはとても大事な要素です。特に光軸調整に関しては正確に決まらないと拡大した像がぼんやりしたものになり観測が耐えれなくなります。

光軸調整になれるまでにはかなりの時間がかかると思われます。屈折望遠鏡は誰でも設置すればすぐに観測に入れます。

●屈折望遠鏡の二大メリット ①操作が簡単 ②メンテナンスフリー

【要注意】アクロマート屈折望遠鏡は安いけど色収差が弱点!

レンズを通過した光はその波長によって焦点位置がズレます。これを色収差と呼びます。

具体的には月を屈折望遠鏡で見ると月の丸い縁に青い滲みや赤い滲みが出ています。月面にも出ますが意外と気になりません。

しかし月縁の色収差はかなり気になるでしょう。木星や土星のような惑星も、同じくにじんでシャープな見え方ではありません。

電子観望で使用するCMOSカメラは肉眼よりも紫外線や赤外線の感度が高いので画面に激しく出てきます。背景が紫がかっていたりします。

恒星はすこしでも明るいと必ず色にじみが出ます。しかし暗い星は気にならないでしょう。

眼視観測ではこの色滲みが観測の邪魔をします。我慢すればある程度使えるのですが電子観望や天体写真では肉眼ではほとんど見えない色収差が画面に激しく登場します。

STARQUEST 80は眼視でDSO(銀河、星雲、星団)を観測することを目的にした望遠鏡です。明るい星を見るためのものではありません。DSO(銀河、星雲、星団)は非常に暗い天体ですから色収差を感じることはありません。むしろ口径の大きさが性能を発揮してくれます。

アポクロマートによる色収差補正

アクロマートでは補正しきれなかった色収差を補正したものがアポクロマートです。

レンズの材質を変えたり3枚組にしてほぼ収差を消してくれます。

そのかわり価格が大幅に上がります。アクロマートの8センチは2万円で買えますがアポクロマートになれば10万円は必要になります。

初めての趣味にそこまでかけるのは危険なのでこの記事ではアクロマートを使った電子観望の紹介をします。

アポクロマートになるとレンズに加えて接眼部や鏡筒などの構造、仕上げなどすべてが変わるため価格が大きく上昇します。上級者向けですね。

SkyWatcher STARQUEST 80 鏡筒・おススメ望遠鏡

こんかいのおススメ望遠鏡はスカイウォッチャー製アクロマート式屈折望遠鏡STARQUEST 80 鏡筒になります。

価格は安いのですがこの望遠鏡は鏡筒だけです。架台や三脚はついていません。別途に購入が必要です。のちほど紹介します。【手持ちで使うのはあきらめましょう】

| 望遠鏡の性能 | コメント |

|---|---|

| 口径8センチ【アクロマート式】 | 口径は大きければ大きいほど有利 |

| 焦点距離40センチ【F5】 | F5の明るさが電子観望に有効です |

| 付属接眼鏡 10ミリと25ミリ | 10ミリ40倍・25ミリ16倍 |

| 天頂ミラー付属 | 必ずつけないと焦点が合いません |

| レッドドットポインダー付属 | 電池は付属しています |

記事内の三脚の説明にジャンプします。 鏡筒とセットで使います。

STARQUEST 80【19800円税込み】の性能について

非常にコンパクトな望遠鏡で取り扱いが容易です。重量も1.3キロなので女性でも10歳くらいの子供でも運ぶのに困ることはないでしょう。

8センチの口径に焦点距離が40センチです。口径比はF5になります。かなり小さなF値で暗くて薄い光に強い設計です。要するにDSO(銀河、星雲、星団)向けの望遠鏡になります。

そして月や惑星を見るのは得意ではありません。ここは理解する必要があります。

仕上げの印象はかなり良いと思います。接眼部分は金属製で剛性もそれなりにありCMOSカメラ程度は充分に保持できます。

全体の作り込みも金額以上ではあります。購入金額を考えるとよくできた望遠鏡です。

私は同じメーカーで初心者用の13センチ反射望遠鏡AZ-GteP130Nをもっていますが比較するとSTARQUEST 80のほうがかなりよくできています。13センチは接眼部分や主要部が樹脂製で仕上げも落ちるように思います

アクロマート屈折STARQUEST 80で月面、木星をみた印象

月のクレーターはけっこうよく見えます。さすがに16倍ではほとんどわかりませんが40倍にするとデコボコ具合も楽しめます。

ただし色収差はひどいです。月の縁は見事な赤と紫の色にじみが出てカラフルになってます。

バローレンズで120倍にしても像は崩れません。クレーターだけならかなり楽しめます。拡大したほうが色収差が気にならなくなる用に感じました。

木星は表面の縞模様は結構見えます。2本以上見えると思いますがなにしろ色収差がすごいです。月以上に気になります。

木星の周りが光芒で膨らんで気になって仕方ありません。たぶん土星についても輪っかは見えると思いますが締まりのない見え方になるように思います。

月と惑星に関しては見えないことはないがおススメできる見え方ではありません。

口径比【F値】を大きくすると色収差が収まります。F15以上にするとほとんど無くなりますが全長が長くなります。F値が小さくなるにつれて激しい色収差が出ます。月や惑星を観測するアクロマート屈折望遠鏡は基本的にはF10以上が主流です。そしてFが大きいほどシャープな見え方になります。

2025年の土星は環をほぼ真横から見る形になるので串団子を見る感じになりますが良く見えました。16倍ではわからなかったのですが40倍にするとなんとなく土星の本体の横に棒が付きだしているのがわかります。3倍のバローレンズで120倍までするとよくわかります。もちろん串団子ではありますが。環に角度が付くとリングとしてハッキリわかる見え方ではあります。ただし色収差は出ます。本体の上半分が青く滲み、下半分が赤っぽく見えます。こればっかりはどうしようもないですね。

アクロマート屈折STARQUEST 80でDSO(銀河、星雲、星団)をみた印象

本来この望遠鏡はDSO(銀河、星雲、星団)を眼視観測するために商品化された望遠鏡です。そのためにF5という極端に小さなF値になっています。

ここでDSO(銀河、星雲、星団)の眼視観測について注意しておく必要があります。ほとんど見えないといっても過言ではありません。

形状や構造はまず無理です。見えるのは存在だけでしょう。それもかなり良い環境での話です。環境とは周りに人工光がない山間部のような空が真っ暗なところです。

オリオン星雲は唯一といってよい形状と構造が少しわかるDSO(銀河、星雲、星団)ですがそれでも天体写真のようには見えるわけではありません。

DSO(銀河、星雲、星団)は暗い光なので色収差は気になりません!

私が実際に確認したのはM81【ボーデの星雲】M51【親子銀河】のふたつの銀河です。とりあえず見ることはできました。

当日はそれほどよく晴れていたわけではないのですが周囲にまったく照明がないところで5等星くらいは肉眼で見える場所です。

それでも構造はまったくわかりません、あくまでもぼんやりとした薄い光の塊を見つけることができただけです。眼視観測はこんなものだと思ってください。

評価的には充分満足できる望遠鏡だと思います。DSO(銀河、星雲、星団)にかんしてはなにを見ても同じようにしか見えませんがそれでも満足感はあります。

むしろ想像力が豊かな方は眼視観測に嵌るような気がします。

眼視観測で見えるか見えないかのようなDSO(銀河、星雲、星団)を見つけるのも楽しいですよ。忍耐と技術で探します。自分の目で実際に見る感動は代えがたいものがあります。

おすすめのCMOSカメラ【必須です】

一眼レフカメラでも電子観望はできますが重量的にSTARQUEST 80にはおススメできません。そして通常のカメラは天体用に改造が必要です。

さらに電子観望ではシャッターを大量に開閉することがあり機械式のシャッターはすぐに耐用数を超えることもあります。

天体用のCMOSカメラは電子シャッターになっており操作はすべてパソコンにインストールしたソフトを通じておこないます。CMOSカメラには機械的な操作はありません。

●CMOSカメラは電子観望用とか天体写真用とかの区別があるわけではありません。天体写真もこれからは改造一眼レフよりもCMOSカメラに代わっていくのではないでしょうか。

初心者におススメCMOSカメラ・uranus-c(ウラヌス)

| 機能 | コメント |

|---|---|

| uranus-c(ウラヌス) | 72600円税込み |

| CMOSセンサーIMX585 | SONY製 |

| 解像度:3856×2180(840万画素) | 大きめの画角でDSO(銀河、星雲、星団)の群像も楽しめます |

| センサーサイズ:11.2×6.3ミリ(1/1.2型) | DSO(銀河、星雲、星団)でも惑星でもこなせる万能機 |

| ピクセルサイズ:2.9ミクロン | 高感度でDSO(銀河、星雲、星団)もよく映し画質は滑らかです |

| ノイズ対策 | DPSテクノロジー、ノンアンプグローでノイズはかなり少なくなっています |

| 重量:180グラム | 軽くて接眼部に負担をかけない |

私が使用しているCMOSカメラです。非常にノイズが少なく滑らかな画像です。画角もおおきくてSTARQUEST 80とのマッチングがよく使いやすい組み合わせです。

SVボニー製初心者におススメCMOSカメラ・SV705C

| 機能 | コメント |

|---|---|

| SV705C | 45580円税込み |

| CMOSセンサーIMX585 | SONY製 |

| 解像度:3856×2180(829万画素) | 大きめの画角でDSO(銀河、星雲、星団)の群像も楽しめます |

| センサーサイズ:11.2×6.3ミリ(1/1.2型) | DSO(銀河、星雲、星団)でも惑星でもこなせる万能機 |

| ピクセルサイズ:2.9ミクロン | 高感度でDSO(銀河、星雲、星団)もよく映し画質は滑らかです |

| ノイズ対策 | ノンアンプグローでノイズ対策しています |

| 重量:?グラム | 軽くて接眼部に負担をかけない |

CMOSカメラの肝になるセンサーはuranus-cと同じソニー製のIMX585なので基本的には同性能のはずです。もちろんメーカーによってチューニングが違うため個性が出ます。

ネット情報では若干uranus-cよりも惑星に関しては分が悪いようですがDSO(銀河、星雲、星団)に関しては高評価のようです。

uranus-cがしょっちゅう品切れのうえ価格差を考えると選択肢に入れるべき製品だと思います。

電子観望用ソフト【無料であります】・パソコン

電子観望用ソフトのSharpCapをインストールする必要があります。このソフトでCMOSカメラを操作します。

シャッタースピードや感度の調整です。それ以外にもヒストグラムという見え方の調整やほかもすべてソフト上でします。

無料版と有料版がありますが一般的な仕様では無料版で十分対応できます。有料版では自動で見え方を調整してくれたり月や惑星を撮影する機能がついています。

有料版の価格は4000円/年程度です。どちらかを必ずインストールしてください。

SharpCapをインストールできるパソコン

基本的にノートパソコンをおススメします。デスクトップでも使えますがピント合わせは望遠鏡でやるために手元に画面が必要です。これが可能であればデスクトップで問題ありません。

必要な最低スペックはWindowsでIntel corei5以上 メモリ8GB ストレージ128GB以上

私が現在使っているパソコンはレノボ製で14インチ1920×1080・CPUはRYZEN7000・メモリ16GB・ハードディスク512GBの安物です。内臓バッテリーだけで3時間くらいは使用できます。別電源はあれば安心です。

自動導入自動追尾式経緯台が必要です【三脚もね】

STARQUEST 80は鏡筒のみの単品販売なので架台と三脚は必要です。架台については自動追尾機能がないと電子観望ができません。

さらに自動導入機能がないと暗い天体の導入が現実的には不可能だと思ったほうが無難です。現在市販されている自動導入経緯台にはほとんど自動追尾機能が付属されています。

●手動式経緯台では電子観望はできません

Azgti経緯台+三脚のセット品がおススメ【49,500円税込みセール価格】

大ヒットした商品で数年の実績があります。お手軽に天体観測、電子観望をするにはこれ以上はないでしょう。

単三乾電池8本で動きます。10時間ぐらいは作動しますが電池代がバカにならないのでエネキューブがおススメです。

搭載重量は5キロ。一番大きい望遠鏡では13センチのニュートン式反射望遠鏡を載せることができます。

私はこの仕様で持っています。型番AzgteP130nという廃盤になった機種です。ニュートン式反射望遠鏡で口径13センチ焦点距離65センチです。型番のAzgteはAzgtiの廉価版の位置づけになります。基本性能は同じです。三脚が少し弱いのですが短時間露出の電子観望なら十分です。

ヴィルトゥオーゾ経緯台36300円税込み

変な恰好でしょ。三脚が無い独特な形状の経緯台です。搭載重量が6キロあるのが魅力です。三脚がないことで直置きするため余分な振動を拾いにくい構造です。

電子観望専用で考えると向いています。ただし高さが無いので眼視観測の時に姿勢が苦しくなります。特に望遠鏡の背後から覗く姿勢になる屈折望遠鏡やマクストフカセグレイン式は机や台に載せて使う必要があります。

抱えて運べるので移動はしやすい形状です。そのうえ値段も安い優れものです。

●搭載重量が6キロは魅力です。お手軽電子観望で考えると魅力的な商品です。

望遠鏡を動かすのはSynscanアプリを使います

SynScanアプリとSynScanproアプリがあります。どちらでもいいですし両方ダウンロードしてもけっこうです。AppStoreかGooglePlayでダウンロードしてください。

操作はほぼ同じですがSynScanProのほうが少し使いやすい部分があります。架台を動かすソフトなので鏡筒の種類は関係ありません。すべての望遠鏡が動かせます。

電子観望をするには必須のアプリです。

コントローラーはスマホかタブレット【完全に依存します】

SkyWatcher製の初心者望遠鏡にはコントローラーは付属されません。自分のスマホかタブレットにアプリをダウンロードすることでコントローラーとして望遠鏡を動かします。すべての操作をダウンロードしたアプリに依存しています。

バッテリーがなくなれば使えなくなります。連続で10時間ぐらいでバッテリーを使いきると思います。

●望遠鏡の操作すべてをこのアプリで行います。全天にあるDSO(銀河、星雲、星団)でアマチュア望遠鏡で観測できそうなものはすべて位置情報が記憶されており自動で導入できます。恒星は3等星以上はほとんど入っていますし、もちろん月惑星彗星も入っています。

フィルターを使って色収差を軽減する

STARQUEST 80は眼視観測でもかなりの色収差が出ますが電子観望に使用するCMOSカメラの感度は人間の目よりも敏感なので画像に大きく影響します。

明るい星の周辺には光のにじみができて締まりがなくなり背景も紫がかった色になります。

そこで色収差を軽減するためにUV IRカットフィルターを装着します。これだけでかなり見た目が変わります。

UV IR カットフィルター【SVボニー製】3580円税込み

CMOSカメラのセンサー前にねじ込むだけです。ネジのピッチが同じになっています。電子観望をしているときはつけっぱなしです。

アクロマート屈折望遠鏡の電子観望スタート

これから電子観望のやり方を解説します。順番にいきますのでまず望遠鏡をセットしましょう。

三脚に鏡筒を取り付けます。この時に鏡筒のバランスをとれているのが理想です。天頂ミラーと接眼レンズ25ミリを付けた状態でバランスが合えばOKです。

CMOSカメラは重いのでこのアリガタバーの長さでは合いません。そこまで神経質にならなくても導入精度は充分です。

重要な水平だし作業【架台の水準器で合わせます】

水平が正確でないと導入精度が維持できません。必ず水平が出るようにしましょう。

正確な導入精度に関してはこちらの記事を参考にしてください。

水平さえ正確に出ていればSTARQUEST 80とuranus-cの組み合わせで導入が大きくずれることはありません。DSO(銀河、星雲、星団)は肉眼では見えない天体がほとんどなので自動導入は生命線です。しっかり合わせましょう。

●水平さえ正確に出ていればSTARQUEST 80とuranus-cの組み合わせで導入が大きくずれることはありません。DSO(銀河、星雲、星団)は肉眼では見えない天体がほとんどなので自動導入は生命線です。しっかり合わせましょう。

STARQUEST 80のピントを合わせる【25ミリの接眼レンズ】

望遠鏡には焦点が合う位置がありますがSTARQUEST 80の焦点の結像位置は筒外になります。そのまま接眼レンズをつけて接眼筒を繰り出してもピントは合いません。

ピントを合わせるには天頂ミラーが必要になります。そのため対物レンズに正面から向かって観測することは出来ません。

天頂ミラーを覗き込まないといけないので対物レンズからは直角方向になります。高度の高い天体を観測するには都合がいいのですが地上観察には向きません。

あくまでも天体観測専用の望遠鏡です。天体観測では天頂ミラーがないと姿勢が苦しくて長時間の観測ができません。天頂ミラーは付けたままです。

地上の山とか建造物を使ってピント合わせ

できるだけ遠くの山とか塔のようなもので合わせます。上から直角に覗くスタイルになります。慣れの問題なので横からでも大丈夫です。

目標物を入れるときは望遠鏡の背後から対物レンズをその方向に向けてください。空や雲ではピントを合わせるのは難しいので山とか建造物を視野に入れましょう。

接眼部についているハンドルで合わせる

いちばんハッキリ見えるところがピントです。接眼レンズを覗きながらゆっくり回してジャスピンを探しましょう。

いちどピントが合ってもそのまま回してまた戻すを繰り返しながらジャスピンを決めます。ここでは適当でいいのですが観測時にはピントを正確に合わせないと見え方、映り方がかなり違います。

特に画像で残すときは正確に合わさないと甘い画像を見ることになり、あとで後悔します。

ファインダーの設定【レッドドットポインター】

付属しているドットポインターを鏡筒に取付します。このポインターはアライメント時に使うだけです。

レンズがなく等倍なので肉眼と同じ大きさにものが見えます。前面に色のついた薄いフィルムが貼ってありそこに赤い点を照射すると映ります。

赤い点が導入の目標になる仕組みです。メリットしては等倍で視野が広く光学ファインダーよりも導入する星が見つけやすいことがあります。

しかし前面にあるフィルムのせいで1等星は見えますが暗い星はわかりません。特に光害地では2等星になると見るのは難しくなるでしょう。

●私はレッドドットポインターは使用しません。取り付けてもいません。なくても25ミリの接眼レンズは16倍なので普通に星を導入できます。望遠鏡の後ろから目的の星に鏡筒を向けるだけで慣れると導入できます。ポインターの取り付ける位置も逆なのであまり使いやすいものではありません。

アライメントをする【SynScanアプリを使用する】

Azgti経緯台の電源を入れるとwifeが跳びます。スマホが接続するとNETからは切断されてAzgti経緯台のコントローラーになります。

電話回線は繋がりますがメールなどのネット回線は繋がりません。

アライメントは水平に設置されている前提でやらないと導入精度が確保できません。

SynScanアプリPROであれば画面のアライメントをタップしてブライトスターアライメントを選んでください。

いくつかアライメントの方法はありますがSynScanアプリPROのブライトスターアライメントで説明します。

アライメント星を二つ選ぶ

アライメントは望遠鏡が水平に設置されているとして2個の恒星で鏡筒がどこを向いているのか記憶する機能です。

一つ目のアライメント星は当日の空にある1等星がいくつか候補として出てきます。どれを選んでもいいのですが当日見ようと思っている天体を考えながら選びましょう。

二つ目はかなりの候補が出てきます。数十個は提示されますが大半は2等星です。

その中から目標天体を挟む感じで選ぶのが良いのですが面倒な時は1等星を適当に選んでください。

一等星は探しやすいので最初はそこからスタートすればよいでしょう。

●1等星の名前はスマホかパソコンに天文ソフトかアプリを入れて事前に確認しておくと無駄がなくなります。

一つ目のアライメント星は自分で導入します

SynScanPROアプリの→キーをタップすると望遠鏡が動きます。まずはスピードを最速の9にしてから鏡筒を動かしましょう。

1等星はどれなのかは自分で把握するようにしてください。これを間違うと修復できません。

STARQUEST 80の後ろから目標の1等星を狙って大体の方向に鏡筒を向けます。倍率は接眼レンズが25ミリなので16倍です。

真っすぐに向かえば入るはずです。高度の高い1等星は姿勢が苦しくなりますが慣れの問題なので練習しましょう。

最初の関門になると思いますが繰り返すとすぐに身につくので頑張って導入してください。

視野に入ったらセンターに持ってくる

まずはSynScanPROアプリのスピードを4か5くらいにしてください。それからセンターに持っていきます。

赤く点滅している窓はタップしないと次の動作に進めません。一つ目の導入が終わると二つ目のアライメント星には自動で向かいます。

二つ目のアライメント星はたぶん視野内に入っていると思います。選択したのが2等星でも視野内にあればすぐにわかります。

2等星はかなり明るい星なので間違うことはほとんどないでしょう。これもセンターに持ってくると完了します。

二つ目のアライメント星が視野にないときは水平の設定に問題があります。さらにAzgti経緯台の水準器が傾いている可能性があるので次の記事を参考にして水平を出すようにしてください

月や木星、土星などの惑星はアライメント不要ですが‥

明るく目立つのでアライメントしなくても鏡筒をその方角に向けるだけで入ってきます。しかしアライメントをしっかりとしておいたほうが導入が簡単なのは間違いありません。

DSO(銀河、星雲、星団)になるとアライメントなしで導入するのは非常に困難です。STARQUEST 80は屈折望遠鏡としてはかなり口径が大きいほうですが手動で見つけ出すには相当の熟練が必要です。

接眼レンズからCMOSカメラに切り替える

アライメントが完了したらCMOSカメラに切り替えてもいいですが目標天体を導入してから切り替えてもいいと思います。

せっかくなので目標天体を眼視観測してから電子観望しましょう。

おおぐま座系外銀河M81を導入する

実際にした電子観望で説明を進めます。2025年4月25日に山間部に遠征して春の代表的な銀河をアクロマート屈折望遠鏡で電子観望しました。

もちろん使用した機種はスカイウォッチャーのSTARQUEST 80とAzgte経緯台です。

観測場所は自宅から20キロほど離れた山の中で周囲には人口の光はありません。非常に恵まれた環境ですが北東は都市の光で少し明るい感じがします。

当日はまずまずの状態でした。こぐま座のひしゃくは全部見えます。5等星くらいは見えていたと思います。これだけ空が暗いと薄い弱い光もしっかり取り込めます。

アライメントは木星と北極星

ブライトスターアライメントを使い一つ目は木星で二つ目は北極星です。二つ目の星は対象のM81にできるだけ近い候補の中でわかりやすい北極星にしました。

自動で北極星に向かって止まると視野の中には北極星がほぼ真ん中に入っていました。良い精度です。

M81銀河は見えるのですが渦巻きはわかりません

ぼんやりと白っぽい光が漂っています。直視していると見えなくなる程度の光です。

それでも眼視観測で見える銀河としてはかなり明るいほうです。このあたりがDSO(銀河、星雲、星団)を眼視観測したときのハードルになります。

ただし自分の目で実際に天体を見た時の感覚は電子観望とは別物です。やはりいちどは自分の目で見てください。

ボーデの銀河M81を電子観望する

M81をセンターにおいてCMOSカメラに交換します。もちろんIRUVカットフィルターを先端に取り付けておきます。

パソコンのSharpCapを立ち上げてケーブルをつなぎステイタスバーのカメラをクリックするとuranus-cが見えるのでクリックすると接続できます。

接続してから詳細の設定に入ります。まず画面の右側にある露出時間を0.5秒にします。ゲインは500前後にします。

この状態ではまず画面は何も見えないでしょう。画面の右側にある小さな黒い窓がヒストグラムです。

画面をみながらここに出る波形を自分で動かしていちばん見やすい状態にします。

いまはCMOSカメラに切り替えただけでピントはあっていません。これから画面を見ながら合わせます。

ノイズだらけの画面で正解です

Azgte経緯台は自動追尾しているので画面のなかに必ずM81はあります。それを信じて接眼筒を前後させていきます。

接眼レンズとCMOSカメラではピントの位置が変わります。ゆっくりとハンドルを動かすと画面に星が見えてきます。

宇宙は星だらけです。どこかに必ず星があるので根気よくハンドルを動かしてください。大きな光が見えたらそれが星です。

ピントが合ってないと星は大きな光で見えてきます。一番小さくしっかりした光の点になったらそこがジャスピンになります。

SharpCapの設定のまとめ

- ズームはAUTOにしてください。CMOSカメラの全画面が入ります

- 露出時間は0.5秒がおススメです

- ゲインは500前後【観測場所の条件で結構変わります】

- 画面はヒストグラムで調整

●CMOSカメラのピント合わせがうまくいかないときは二つ目のアライメント星を導入してアライメントが完了したときにピントを合わせましょう。アライメント星は1等星か2等星なのでかなり明るい星です。SharpCapの設定やピントがまだできていなくても画面で存在がわかりやすいです。最初は明るい星を目安にして見やすい画質を掴むようにするのもいいですね。

4秒露出で見るボーデの銀河M81

露出時間を4秒に伸ばしました。0.5秒に比べてノイズも収まり銀河の薄い光も見えてきました。

まだ渦巻きは見えませんが右下に見えている薄い光は系外銀河NGC3077です。この状態でも楽しいのですがライブスタックという機能を使うと各段に見栄えが変わります。

●ライブスタックは何枚もの画像を重ねてそれを平均化して表示する技術です。平均化することによってノイズが劇的に減少して天体の輪郭がはっきり表れます。

ライブスタック4秒×スタック枚数55

4秒露出の画像を55枚重ねて平均化した画像になります。さらにノイズが減少して見やすくなりました。

なんとなく上下に腕のようなものが見えます。これが巻き付くような形になり渦巻きになります。

ライブスタック4秒×スタック枚数110枚で拡大しました

ズームをAUTOから75%にするとこのように拡大できます。スタック枚数も110枚でかなり渦巻きが見えてきました。

画面に緑や赤のミミズがのたくっていますがこれはノイズです。ホットピクセルです。

uranus-cはほとんど出ないのですが当日はかなり頻繁に出ていました。日によってこの現象が出ます。

露出時間8秒×スタック枚数41

露出時間を8秒にするとさらに構造がはっきりしてきました。美しい銀河の代表だと思います。アクロマートでもここまで見えると満足できました。

やっぱりミミズはでていますがさすがに市街地ではここまではっきりと渦巻きが出ることはありません。

天体観測は光害のない暗いところでやるのが一番ですね。

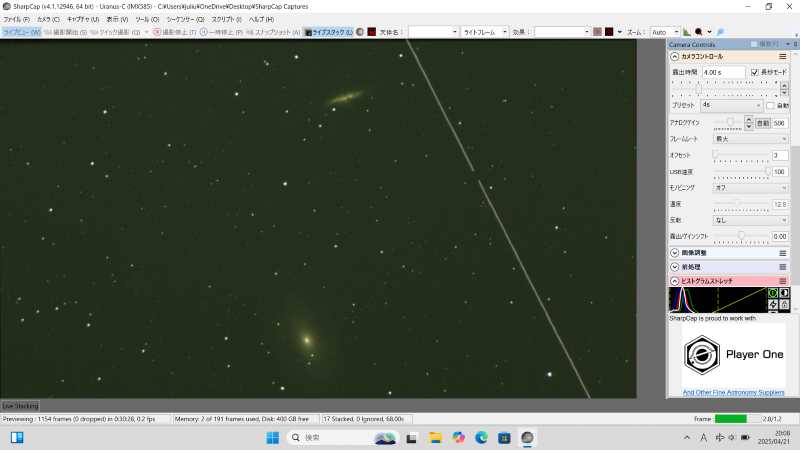

M81とM82とたぶん飛行機

M81のすぐ近くにM82があります。眼視観測だと同じ視野に見えています。

同一視野に大きな銀河がふたつ入るのはゴージャスですね。4秒露出で17スタックですがけっこう見えますね。

画面の上にあるM82のデコボコした感じがなかなか良いではないですか。

ライブスタックのやり方まとめ

ライブスタックはツールバーにあるライブスタックの表示をクリックすれば始まります。

その前にいくつかやっておくべきことがあるので解説します。

①まず右側のコントロールパネルにあるヒストグラムを解除する必要があります。これを解除しないとライブスタックでヒストグラムを触っても影響を受けます

②露出時間を決めてください。2秒4秒8秒なんでもいいですが基本は4秒でスタートするのが無難だと思います。

③ライブスタックに入ると新たに大きなヒストグラムが画面下から飛び出してきます。この波形を調整して画面を見やすくします。

●ライブスタックが開始されるとゲインや露出時間の変更はできません。ヒストグラムはデータの見え方を変えるだけです。入力データは設定されたゲインと露出時間によって変わります。

ライブスタックでのヒストグラム調整が見え方を決めます

3種類の波形を2本の棒線で挟み込みながら見え方を決めます。見え方は自分の感性で決めます。

背景を宇宙らしく真っ暗にすると薄くて弱い光は見えなくなります。DSO(銀河、星雲、星団)は弱い光が構造のほとんどなので背景を暗くしすぎると中心部の光しか見えなくなります。

弱い光をあぶりだすと全体の姿は見えますがノイズで画像品質に不満が出ます。微妙な調整で自分が一番いいと思った画像を探します。

●ヒストグラムに出る3本の波形は当日の状況でかなり変わってきます。また天体の高度や周囲の光によっても違います。その都度現場対応で納得できる画像を探しましょう。

色収差の実態【UV/ IR カットフィルターなしで電子観望】

この画像はM81をUV/ IR カットフィルターを付けずに電子観望したものです。露出時間4秒の17スタックです。

全体的に眠たい画像になっています。星の周りに少し滲みが出ています。

この写野には明るい恒星がないのであまり目立ちませんが4等星くらいになるうと激しく星が膨らみます。

色収差のために星の結像する位置がズレるためです。CMOSカメラの感度は人間の目よりも紫外線、赤外線にたいして敏感に反応します。

りょうけん座の親子銀河M51を電子観望します

この銀河も人気者です。二つ並んだ銀河は腕が繋がっています。

ここでゲインを569に上げました。ゲインをあげると画質が荒れることがありますが当日は大丈夫だと判断しました。

ゲインを上げたほうが薄い光が見えるのでできるだけ高めに設定したいところですがヒストグラムの扱いが難しくなったりします。

露出時間4秒のスタック枚数52です。小さくて見づらいかもしれませんが4秒の割にはよく出ています。

拡大したM51の姿

大きくすると親銀河と子銀河の繋がりがはっきりしてきます。銀河の腕も濃淡がよくでました。

遠い銀河の構造を小さな望遠鏡で見れることに感動します。

おおぐま座系外銀河M101【回転花火銀河】

M101を露出時間0.5で電子観望した画像です。ほとんど見えていません。電子観望ではこのように導入できても画面で確認できないことが良くあります。

ヒストグラムの調整である程度見つけることもできますが、それでもはっきりしないときは導入精度を信用して露出時間を長くして確認するしかありません。

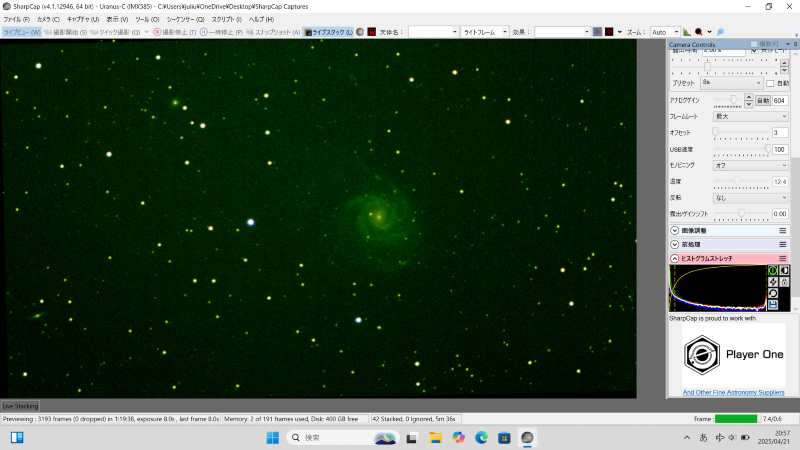

M101【回転花火銀河】ライブスタック4秒スタック枚数89

少しずつ回転している銀河の腕が浮かんできました。この銀河はとても暗い銀河で眼視では中心部がどうにか見えるぐらいです。

とても美しい姿なのでこれでは物足りません。露出時間を延ばしましょう。

●ライブスタックの表示画面の上側、右側、下側が斜めに黒い枠ができています。これは写野回転で起きます。経緯台では必ず発生します。時間とともに大きくなるため連続撮影時間が限られます。15分以上になると目立って見苦しくなります。赤道儀ではあまり起こりません。そのため長時間の天体写真は赤道儀を使います。

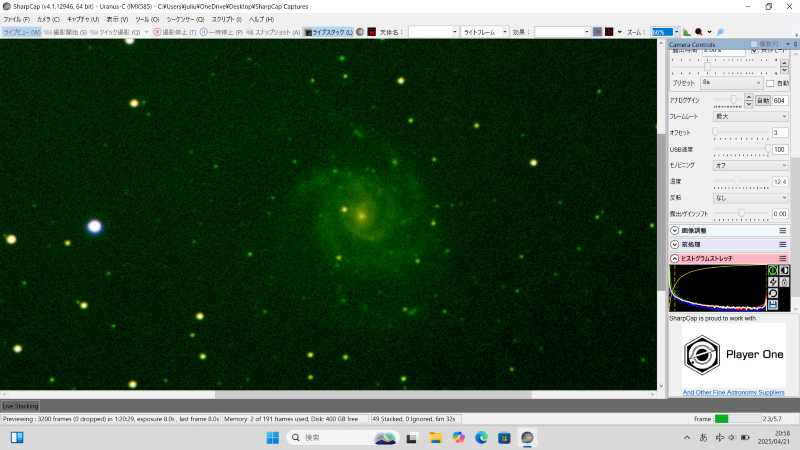

M101【回転花火銀河】ライブスタック8秒スタック枚数42枚

ようやく見え方がしっかりしてきました。真正面から見る渦巻き模様の銀河はいくつかありますがM101が最高峰にあると思っているのは私だけなのだろうか・・

薄くて美しい難易度の高いやりがいのある銀河です。

M101【回転花火銀河】ライブスタック8秒スタック枚数49枚拡大

ズームを66%に拡大しました。銀河の腕がかなり外側まで流れているのがわかります。

とてつもない大きさですが遠く離れているおかげでこのように全景が見えます。こんなものが宇宙には無数に存在することが現実とは思えないです。

天体観測は日常を忘れます。

経緯台の電子観望は短時間でたくさんの天体を観測できる

ライブスタックは数秒ていどの画像を重ねている作業です。スタック枚数で8秒を100枚しても総時間は800秒で13分程度です。

現在の天体写真は1テーマで数時間は当たりまえです。一晩で撮影できる天体は限られます。

電子観望では次から次に天体のはしごを楽しめます。宇宙にはとんでもない天体がたくさんあります。

このときも3つの主要テーマで銀河を電子観望しました。設営から撤収まで3時間はかかっていません。

アクロマート式屈折望遠鏡は手間のかからない望遠鏡です。値段もお手頃なので天体観測の手始めにどうでしょう。

●この日は導入もスムーズでした。正確に水平を出しておけばuranus-cの画角のなかに入ってくれます。導入でそれほど困ることもないでしょう。

【要注意!!】すべてのアクロマートが使えるわけではないですよ

こんかいスカイウォッチャーSTARQUEST 80にIRUVカットフィルターを取り付けた色収差対策に効果がありましたがすべてのアクロマートに当てはまるわけではありません。

アクロマートのレンズ設計は色々なので機種によって効果が出ることもあるし、まったくないこともあるでしょう。

この記事はあくまでもスカイウォッチャーSTARQUEST 80には効果があったというだけです。

望遠鏡として誰もがいちばん興味のある月のクレーターや土星の環を見ることはできます。けっして電子観望でしか使えないわけではありません。