双眼鏡でのんびりする星見は楽しいですよ両目が使えますからね。 そんな双眼鏡を使った星見【天体観測】にかんしての記事です。口径8センチの大きな双眼鏡のレビューも含め、実際に使用したときの問題点も語りました。

※このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。

●大型双眼鏡は後悔します。口径5センチ以下がおすすめです。手持ちで自由に天体観測するなら倍率は10倍までです。

双眼鏡こそ星空の美しさを実感させてくれる光学機器です!

双眼鏡でする星見【天体観測】について参考にできる記事です。

- 【天体観測はエンタメだ】双眼鏡で星見ライブという推し活

- 【はじめての星見に】双眼鏡の使い方をやさしく解説

- 【双眼鏡で星見ライブ!】アンドロメダ銀河を見つける夜のミッション

- SVBONY双眼鏡で気ままな星見【天の川の星雲と星団を見る】

天体望遠鏡については下の記事を参考にしてください。

口径8センチ20倍の双眼鏡はおすすめはできません。

セレストロンの8センチ20倍の双眼鏡です。昔ながらのポロプリズム式タイプです。

重量は2キロあります。重いです。手持ちで観測はまず無理な重さです。

3年以上前にアマゾンで19000円くらいで購入しました。

いまでは3万近くしています。円安のせいですね。

これを使って自由に星空を楽しめることはありません。重量もそうですが三脚に載せても少し角度があがると首に負担がきて観測どころではなくなります。

実際のところ星空見るだけなら、こんな可愛いやつで十分!【6050円税込み】

8センチ双眼鏡の色収差と仕上げ【星の観測なら影響なし】

| メーカー | 口径 | レンズ | 倍率 |

|---|---|---|---|

| セレストロン | 8センチ | アクロマート | 20倍 |

口径の割に安い双眼鏡ですから当然アクロマートです。大きくてずっしりしているのでそれなりに所有感を感じますが高級感はとくに感じません。付属のケースに緩衝機能はありません。入るだけです。

センターの銀色の柱で三脚に固定します。最初から三脚で使うのが前提です。三脚に接続する金具関係はすこしチャチです。カメラ三脚に取り付けるとかなり締め付けないとしっかり固定できません。

しかし手持ちでは使えないので無理やり締め付けてかろうじて使っています。20倍ですからなんとか騙しながらでも使えてはいます。

操作性は別にして迫力だけはあります!

先日、接眼部にあるゴムの見返しが切れてしまいました。あんまり使ってない割には弱かったです。右側の接眼部は繰り出しできます。乱視のかたでもピントを合わすことができます。

目幅の調整もできます。調整幅は58ミリから70ミリです。

ピント合わせはすこし重たい感じです。私は好ましく感じてます。日中に野外を見ると色収差はあります。黄色のズレが少し気になります。

天体観測だけなら色収差は我慢できると思います。本当に気にならないですよ。

周辺部もひずみがあるのでフラットな見え方とは言いずらいですが、私のように中心部でしか見てないレベルではそれほど気になりません。シャープなキレのいい見え方とは言えませんね。昔の双眼鏡とでも表現したくなる見え味です。

●天体観測用の双眼鏡としては合格【最低機能は入ってます】

DSO(銀河、星雲、星団)の色収差はわかりません!

星の観測では色収差はまず感じません。天体観測にかんしては不満はありません。月や木星を見ると明るいので周辺部に色収差を感じます。

DSO(銀河、星雲、星団)はもともと暗い天体ですから色収差が気になることはないでしょう。DSO(銀河、星雲、星団)に限定すると大きい口径を楽しめると思います。

星空を見るための双眼鏡です。両目でDSO(銀河、星雲、星団)の観測に限れば価値はあります。しかし観測できる範囲【高度】が狭い!天体が地平線に近くないと首が痛くなります。

アウトドアや車中泊に双眼鏡はおすすめ【星空観察】

この相性は本来なら最高の組み合わせです。双眼鏡のよいところに正立像での鑑賞があります。望遠鏡の場合は鏡像で上下左右が反対になります。

これを正立像にするには正立プリズムが必要です。双眼鏡はそのまま覗くだけで自然の景観やバードウォッチングを楽しめます。

バードウォッチングの双眼鏡で天体観測しましょう

それでも8センチの口径はいらないと思います。5センチあれば十分ですよ。8センチは大きすぎて軽快性がありません。アウトドアや車中泊にカッコイイ双眼鏡を持っていくのは楽しそうですね。

●双眼鏡は5センチまでにしましょう。倍率も10倍以下!

↓この双眼鏡は色収差の少ないアポクロマート望遠鏡で使用するEDレンズを使ってます。

ニコン Nikon 双眼鏡 (10倍) モナーク M7 MONAM710X42

初心者にありがたい双眼鏡のメリット【両目で観測】

なんといっても「両目で見える」になります。望遠鏡では接眼部は1個なので片目で観察します。この片目をつぶりながら、ものを見るという行為はいがいとストレスを感じます。

気楽に星を見るなら双眼鏡こそふさわしい観測器です。顔の前方に目標をおけるから天体を見つけるのに楽だろう。私もそう思って購入しました。

実際には大口径双眼鏡は大きすぎて目標を捉えるのが思っていたほど楽ではなかったです。倍率も20×あると簡単に目標を導入できるわけではありません。慣れが必要です。天体観測に使うのであればこの双眼鏡がおススメです。

はじめての双眼鏡はDSO(銀河、星雲、星団)で選ぶ!

もともと月や惑星にはそれほど興味がないので双眼鏡はうってつけでした。双眼鏡ではあまり高倍率のものはありません。20倍でも高いほうです。

DSO(銀河、星雲、星団)は大きく広がっている対象が多く20倍もあれば観測できる対象はけっこうあります。

10倍以上だと手持ちの観測は無理ですよ!

月は見かけも大きい天体ですがDSO(銀河、星雲、星団)には月以上に見かけの大きなものや、月に匹敵するくらいの大きさを持ったものがけっこうあります。

DSO(銀河、星雲、星団)の確認だけなら20倍も必要ありません。10倍程度でも見ることができます。倍率的には充分で口径も8センチあればかなり暗い天体も観測することは可能です。

●双眼鏡で空を見ると星だらけです。見ているだけで癒されます!

8センチの双眼鏡で見るはじめての天体観測【星空の観察】

重量が2キロあると、とても手持ちで空を見ている余裕はありません。三脚に載せて使っています。カメラ三脚を使用しています。三脚はある程度の剛性がないとグラついて快適な観測ができません。

倍率が20倍と低倍率ですから弱い三脚でもぜんぜん使えなくはないですが、落ち着いての観察は苦しくなります。しっかりした三脚をおすすめします。

20倍で見える星空は、月だとかろうじて大きなクレーターが確認できます。表面がデコボコしている感じはつかめます。

月や惑星の観察にはもう少し高い倍率が欲しいです。

視界のなかに月は収まっていますから全体を楽しむことができますが、月齢によってかなりまぶしく感じます。満月に近い月齢だと長時間の観察は目が疲れます。

惑星にかんしてですが土星の環について、はっきりと見極めることは無理だと思います。しかし土星の形がなにかいびつで丸くないのはわかります。

木星はさすがに大きいだけあって丸い塊で認識できます。点ではありません。4大衛星はしっかり見えてますが本体の縞模様は無理です。

●天体のなかでも月や惑星の観察には向いてません。すこし色収差がでます。気になるかもです。

双眼鏡で見る【観測する】オリオン星雲M42

画像のようには見えません!それでも一番見ごたえあります!

オリオン星雲は場所が特定しやすく双眼鏡でもすぐに見つけることができます。蝶のような鳥が羽ばたくような光のシミ、広がりを見ることができます。

双眼鏡は星をみているだけで楽しくさせてくれます!

トラぺジウム近くはかなりしっかりした光で星雲の濃淡もわかります。13センチ反射26倍と比較しても遜色ありません。

両目で観察している強みでしょうか長時間の観察も望遠鏡より疲れません。もちろん三脚に固定しているからなのですが。双眼鏡観測でいちばんおすすめの天体です。

●2センチの双眼鏡でも充分見えます!神秘的な光芒です!

双眼鏡で見る【観測する】アンドロメダ銀河M31

ぼんやり白い光の塊です。見栄えしません。高度の高くなる天体なので昇っている途中でつかまえましょう。高く昇ると首が疲れます。

星座の形が判ればすぐに見つけられます。さすがにかなり大きく見えます。見落とすことはないでしょう。

●アンドロメダ銀河はかなり大きい光の塊で見えます。明るく見つけやすいですが渦巻きまでは分かりません。しかし双眼鏡は長時間でも見続けることができます。双眼で星を観測するのはとても楽です。

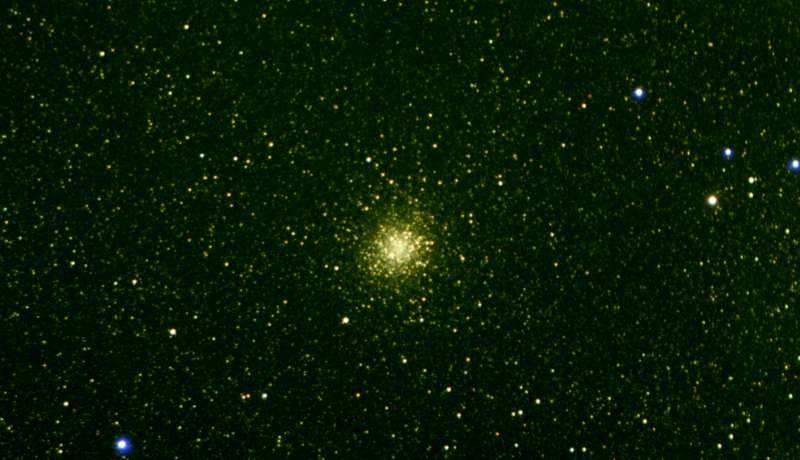

双眼鏡で見る球状星団【夏の天の川は球状星団の宝庫だよ】

ヘラクレス座M13も、いて座M22もほぼ同じ大きさに見えます。ボール状で中心から外に広がるにつれて光が薄くなるぼんやりとした光の塊です。

13センチ反射では感じた周辺部の星が分解するようには感じません。ほかの球状星団も大きさの違いこそあれ同じような見え方です。どれもボール状の光芒です。

球状星団は慣れると見つけやすい対象です。M13は高く上がると探しずらい態勢になるので、昇りかけの高度が低い時に狙う方がよいでしょう。

●球状星団は中心部の光がしっかりしているので見つけやすい対象がけっこうあります

双眼鏡で見る夏の散光星雲【少し難易度はあがるけどきっと見つかります】

いて座のM8とM20についてはなかなか厳しい見え方です。なんとか見えましたといったレベルです。暗い空に行けばよく見えてきます。

M16わし星雲は厳しい見え方です。しかし13センチ反射望遠鏡で見るよりもよく見える気がします。

夏に双眼鏡でする気楽な天体観測こそアウトドアや車中泊におすすめしたい遊び方です

散光星雲を眼視で確認するときは経験が必要でしょう。それでもいちどわかると次は楽に見つけることができます。

オリオン星雲とくらべるとひかりが弱く形状や構造はわかりませんでした。このあたりは天の川なので星雲がなくても見ているだけで楽しくなります。

夏の天の川のなかで高度が低い、いて座周辺は双眼鏡にぴったりのエリアです

双眼鏡で見る夏の天の川は時間を忘れて楽しめます。とにかく星だらけです。5センチまでの双眼鏡を両手で持って天の川を自由に観望してください。【2センチでも大丈夫!】

●何も考えずに天の川のあたりを散策しているのは楽しいです。適当に流していると球状星団とか散光星雲が視界に入ってきます。双眼鏡サイコー!

双眼鏡でする星空観察。DSO(銀河、星雲、星団)を見つける方法!

自動導入がない双眼鏡のDSO(銀河、星雲、星団)観測は自力で探すしかありません。反射望遠鏡と違って天体を顔の前方に据えることができますから、比較的に動作としては不自然ではありません。

しかし、これまでにあげた天体は最も明るく見やすい部類の天体たちです。これ以外の天体は探し出すのが至難の業と思ってください。

まず探しやすい位置にある天体を対象にしたほうがいいと思います。探しやすい位置とは、近くに肉眼で見える星がある天体です。

●10倍以内だと同じ視野内に基準の星と目標を入れることができます。

さそり座のM4球状星団【絶好の位置にあります】

スターホッピングとかいう探し方です。基準になる星をたどって目的の天体を探します。さそり座のM4などは1等星のアンタレスの近くにあり探しやすい球状星団です。

それでも私はM4を探し出すのに3時間くらいかかりました。延べ二日の3時間の捜索活動でした。暗い天体は視野に入ってもわからないことがあります。認識できないのです。

いちど見つけると次からは比較的に見つけやすくなります

いちど見つけるとこんなものだと脳が理解するのか比較的わかるようにはなります。実際のところ目標天体の位置を頭に入れてから、そのあたりを双眼鏡を振り回して探すのですが結構きついと思います。

それでも慣れると発見する楽しさがでてくるかもしれませんね。

さそり座いて座の近辺は球状星団がたくさんあるので双眼鏡を振り回していると勝手に球状星団が視野に入ってきたりします。

●両目で見てもDSO(銀河、星雲、星団)がはっきり見えるわけではありません。なにかぼんやりとした光芒を見るだけです。それでも自分で探して見つけると楽しいですよ!

初心者は要注意!双眼鏡の欠点【首が痛くなる!】

人間の首は上を向くようには作られていないようです。あたまの真上の天頂が無理なのはわかっていましたが、45度くらいから上で見づらくなります。

カメラ三脚だと脚にぶつかったり態勢の確保が考えていた以上に面倒です。地平線から40度くらいまでの天体を観測するのが精一杯です。

南中しているオリオン星雲はけっこうしんどいです

高度が低いと大気の影響をうけやすくて観測できる日が少ないという現実があります。考えていたよりも双眼鏡で自由に空を見ることのできる範囲が、少なかったのが残念でした。

双眼鏡には天頂ミラーや天頂プリズムをつけることができないので、観測範囲は制限をうけます。

DSO(銀河、星雲、星団)の多い夏のさそり座いて座は低緯度なので観測しやすいですが、ヘラクレス座M13は高度が高くなると観測できません。

首が痛くなります。昇っているときか沈みがけに観測するしかありません。手持ちで使えない大きな双眼鏡は高度の高い天体を見るのが厳しいです。

- 大口径の双眼鏡は用途が限定されます

- 電子観望には使えないです

- 高倍率での観測もできません

- 地平線から45度くらいの範囲にある天体を観測するには使えますが、そこを超えると実用性は低下します

寝そべって観測してると時間忘れます

アウトドアでよく使う折り畳みの椅子が便利です。真上の天頂でも疲れることなく観測できます。

●何時間でも星見ができる夏の天体観測の醍醐味です!【虫よけは忘れないこと】

楽しい双眼鏡の選び方、使い方【星を観測する原点】

双眼鏡で空を見る楽しさは天の川周辺がとくにおすすめです。なにもなくても視野の中で輝く、たくさんの星をみているだけで癒されます。

目標を考えずに気ままに双眼鏡を動かして、たくさんの星々を眺めるのに最適です。両目を使いますから望遠鏡のような疲労を感じません。

この使用方法だと手持ちでは使えない大口径の双眼鏡は、あまりおすすめできません。持っている分には悪くないのですが、とにかく観測できる範囲が限られるのが難点です。

両目で観測できるのは想像以上に快適ですよ!

口径は5センチくらいまでの10倍以下で手持ちで使える双眼鏡のほうが、稼働率はあがると思います。倍率は小さいですがDSO(銀河、星雲、星団)はけっこう見かけが大きいのでわかります。

恒星とは光かたが違います。見ればDSOとすぐにわかるでしょう。小型の双眼鏡は自由気ままに空を流すように観察するのが向いている観測器です。

夜空を流していると視界のなかに星雲や星団が入ってくることもよくあります。天体観測は筋書きのないドラマでもあります。

肉眼で見えない暗い星が視野の中で輝いています。双眼鏡とは宇宙そのものを感じることができる光学製品です。両眼でリラックスしてする観測は癒されます。

自分の目で星を見る感動は天体写真や電子観望とはちがう、人間の本質的な部分を刺激してきます。目標の天体を探して見ることではなく、漠然と星見を楽しむのもありですね。

カメラ三脚のおすすめです【頑丈なやつを選びましょう】

三脚を使うのであればこれくらいは必要です。架台が貧弱な三脚は使い物になりません。

口径が50ミリ以上になると手持ちで使うのは苦しくなります。

さそり座M4球状星団を双眼鏡でさがした苦労話です

セレストロンの口径8センチ20倍の望遠鏡を使ってした星見話し

さそり座の主星アンタレスのすぐ近くに球状星団M4があります。

光度は5.6等級でDSO(銀河、星雲、星団)のなかではそこそこ明るい部類に入ります。

双眼鏡をつかって初めて観測する対象にM4を選びました。

光度もありますがなんといっても探しやすい位置にある天体だからです。

アンタレスは1等星ですぐに見つけることができる非常に目立つ星です。

赤いアンタレスのすぐそばにある球状星団です。

しかも高度も双眼鏡で探すのに絶好の高さです。

簡単に見つかるだろうと楽観的に探し始めたのですが見つかりません。

アンタレスを基準にして検討をつけて双眼鏡を振り回しましたがどうしても見つかりません。

たぶん2時間くらいは掃天していたと思います。

結局、当日は見つけることができませんでした。

その翌日だったか、とにかく別の日になんとか見つけることができました。

たぶんみつけるまでに延べ3時間は費やしたと思います。

5.6等級でも恒星の見え方とは全く別物です。

はかなく、頼りなく、ぼんやり見えている光芒が認識できなかったのです。

おそらく何度も双眼鏡の視野の中に入っていたと思います。

頭の中でかってにM4のイメージを作り上げていたのでしょう。

DSO(銀河、星雲、星団)を見つけるには、この自分が作り上げたイメージを捨て去ることが必要です。

いちど自分で見つけて経験を積むと、次からは比較的簡単に見つけられると思います。

見えたからといって凄い構造が見えるわけではありませんが、自分で探し出すとなにか嬉しいものがあります。

いて座やさそり座にはDSO(銀河、星雲、星団)が集中しています。

あえて眼視観測で挑戦してみるのも面白いものです。

電子観望マニアが教える!初心者におすすめ天体望遠鏡8選【土星の環が見える】の記事はこちらです

【予算10万で始める電子観望】ざっくり説明:やり方と概算を解説!の記事はこちらです

Celestron SkyMaster 20X80 Binoculars with deluxe carrying case by Celestron